পুণ্ড্রের পাঁচালী-১৯ (বাঙালির গৌরব গাঁথা-দ্বিতীয় পর্ব )

পুণ্ড্রের পাঁচালী-১৯ (বাঙালির গৌরব গাঁথা-দ্বিতীয় পর্ব

)

সাজেদুর রহমান

নিয়লিথিক যুগে নীলনদের তীরে মিসরীয়রা যখন বড় বড় পাথর কেটে

দালান কোঠা গড়ছিল ঠিক তখন দ্রাবিড়রা করতোয়ার তীরে পোড়ামাটির শিল্পকর্ম নান্দনিক

স্থাপত্যবিদ্যার চর্চা করছে। প্রাচীন পৃথিবীর এই প্রসিদ্ধ সভ্যতার পতন কালে আমাদের

এই বঙ্গের সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

মিসরীয় সভ্যতার সাথা আমাদের সভ্যতার আকারে প্রকারে বিস্তর

ফারক থাকলেও এক দারুণ সংযোগ আছে। রাজা ফারাও দ্বিতীয় রামসেস-এর সময় কালে ইখতানের

বোন সিতামিন যাকে সিতা এবিং রাবণ হচ্ছে হিটাইট রাজা। বলা হয়ে থাকে রাবণ বাঙ্গালীর

আদিপুরুষ।

আমাদের এই আদিপুরুষ রাবণের রাজ্য লঙ্কা। ঐতিহাসিক লঙ্কা

নগরীর ছিল স্থাপত্য শৈলীর অভাবনীয় উৎকর্ষতার নিদর্শন। আর এর স্থপির নাম ‘ময়’।

রাবণের শশুর স্থপতি ময় দানবের খুব খ্যাতি ছিল। তিনি ‘ময়মত’ নামে স্থাপত্যশাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেন বলে সাক্ষ্য দেয় প্রাচীন আর্য রচনায় সমূহ।

ময় দানবের কথা জানতে পারলেও বাংলার হাজার স্কলার স্থপতির

কথা জানতে পারিনা কনভাবেই। যাদের হাতে ভারতীয় জনপ্রিয় মন্দির স্থাপত্য রীতির

উদ্ভভ। যারা নির্মাণ করেছেন বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার, মার্জিত মূর্তি গড়ন

কিম্বা ভারতের প্রথম পাথরের সেতু।

‘ভদ্র বা পীড় দেউল’ রীতি মন্দির

ক) মন্দির স্থাপত্য রীতির দাপুটে ইতিহাস

ভারতবর্ষের মন্দির স্থাপত্য রীতির বলতে যা জানি তা বাঙালার দাপুটে

বৈশিষ্ট্য। কথাটা স্পষ্ট করি। প্রাচীন কালে যে চার রীতিতে মন্দির নির্মাণ হত

তার মধ্যে ‘ভদ্র বা পীড় দেউল’ রীতি ছিল জনপ্রিয়। বহুল প্রচলিত এই রীতির সূতিকাগার

বাংলায়। লোকায়ত বাঙলার মানুষেরা মাটির বাড়ি তৈরি করত ওই রীতিতে। উঁচু ভিটেয় মাটির

দেয়াল আর তার চার কোনে চারটি খুঁটি- খুঁটির উপড়ে খড়ের চাল। দুই বা চারটা চাল

যুক্ত। এই সংযুক্ত চাল ভূমির সাথে ৪৫ ডিগ্রি কৌণিক ভাবে স্থাপন করা।

এই ধরনের রীতি ব্যাবহারের করে প্রাচীন বাঙলায় মন্দির নির্মিত হইয়াছিল অসংখ্য। রাঢ়া

ও পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধ-মন্দির, বরেন্দ্রর তারা-মন্দির, সমতট, বরেন্দ্ৰ,

নালেন্দ্র, রাঢ়া এবং দণ্ডভুক্তির লোকনাথ

মন্দির। এই রীতির প্রাথমিক রূপটি দেখি ঢাকা আশ্রফপুরে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের

ব্রোঞ্জনির্মিত একটি ফলকে। চারটি খাজকাটা কাঠের স্তম্ভের উপর ঢালু ক্রমহ্রস্বায়মান

দুটি চাল, তাহার উপর সুন্দর একটি চূড়া। এটাই এই রীতির

মন্দিরের মূল রূপ; এই রূপই ক্রমশ আরও সমৃদ্ধ এবং জটিল

হইয়াছে। লিপি ও সাহিত্য-সংক্ষ্যে জানা যায়, দ্বিতল বা ত্রিতল খড়ের

চালের রীতি হতে যে এই রীতির উদ্ভব, বাঙলার মন্দিরই ব্যবদ্বীপ

ও ব্ৰহ্মদেশের বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্যের মূল প্রেরণা- তাতে সন্দেহের

কোনও কারণ নেই।

প্রাচীন বাঙলায় মোটামুটি চারিটি বিভিন্ন শৈলীর মন্দির-নির্মাণরীতি

প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে ‘সর্বতোভদ্র’ নামে

একশ্রেণীর মন্দিরের কথা বলতে হয়। এই ধরনের মন্দির আদিতে নির্মিত হতো। তা না হলে বাস্তুশাস্ত্ৰে

এর উল্লেখ থাক্ত না। কিন্তু এক পাহাড়পুর ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এই ধরনের

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

বোধ হয় মন্দির-স্থাপত্যের এই রূপ ও রীতি ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত ও অভ্যস্ত হতে

পারেনি; তবে এই রূপ ও রীতি যে বহির্ভারতে, অন্তত প্রাচীন

যবদ্বীপ ও ব্ৰহ্মদেশের জনপ্রিয়তা পেয়াছিল, এ-সম্বন্ধে

সুপ্রচুর সাক্ষ্য আছে। ব্ৰহ্মদেশে প্রাচীন পাগান নগরের চতঃশাল থটিবিএঃ বা সর্বজ্ঞ,

শোয়েগু-জ্যি, টিহু-লো-মিনহ-লো প্রভৃতি মন্দিরের

পশ্চাতে এ ধরনের সর্বতোভদ্র মন্দিরের অনুপ্রেরণা ছিল এ-সম্বন্ধে

সন্দেহের অবকাশ কম। যবিদ্বীপে প্রাস্বনাম নগরীর প্রাচীন লোরো-জোংরাং মন্দির, শিব-মন্দির

প্রভৃতিও এই অনুপ্রেরণায় কল্পিত ও গঠিত। কালের দিক থেকে অষ্টম-শতকীয় পাহাড়পুর-মন্দির এদের মধ্যে প্রাচীন।

এছাড়া শিখর শীর্ষ পীড় বা ভদ্ৰ দেউলেরও নির্মাণ-নিদর্শন পাওয়া

যায়নি; তবে একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধ-মন্দিরের যে প্রতিকৃতি আছে এবং কয়েকটি প্রস্তর-ফলকে

যে ধরনের কয়েকটি মন্দির উৎকীর্ণ আছে তাহাতে অনুমান করা চলে যে, এই শিখর শীর্ষ পীড় বা ভদ্ৰ দেউলও বাঙলাদেশে সুপরিচিত সুপ্রচলিত ছিল।

খ) পোড়ামাটির নান্দনিক ভাস্কর্য

বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যের উপাদান ছিল পোড়ামাটি, কাঠ, পাথর, ধাতু ইত্যাদি। সাধারণভাবে এইসব উপকরণগুলো

দিয়েই তৈরি হয়েছে প্রাচীন ভাস্কর্যসমূহ। প্রাচীন বাংলার

স্থাপত্য দুটো ভিন্ন ধারায় বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের ইঙ্গিত দেয়। এক. সমকালীন

বাঙালির জাগতিক জীবনের চিত্র। দুই. পোড়ামাটির

ফলকগুলোতে নানা খণ্ডচিত্র।

বহু যুগ থেকে

মাটিই আমাদের জীয়নকাঠি ও সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি। মাটির মানুষের মাটির

ঘরবাড়ি, মাটির তৈজসপত্র, মাটির পুতুল এবং শেষমেশ মাটির সমাধি কিংবা মাটির ছাই। প্রখর সূর্যতাপের কারণে

এই দেশের পলিমাটি হলো রোদে-শুকোনো ইট,

তারপরে আগুনে-পোড়ানো ইট এবং পোড়ামাটির হাঁড়ি-পাতিল,

বাসন-কোশন, তৈজসসমূহ।

এই পোড়ামাটি হয়ে

যায় স্থায়ী এক চক্ষুপ্রিয় রক্তবর্ণের অনুপম সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ নিজস্ব জীবন-সংস্কৃতির শিল্প। এভাবেই সে নান্দনিকতার এক মূল অধ্যায়কে আবিষ্কার ও উদ্ভব করে

তোলে, যা অকৃত্রিম, দেশজ এবং জীবনভিত্তিক, শিল্পবিচারে একটি প্রথম শ্রেণির

সৃষ্টিকর্ম বলে বিবেচিত।

মাটির শিল্প প্রকাশের ধারাবাহিকতায় খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দী গুপ্তযুগের মহাস্থানগড়, সপ্তম ও অষ্টম খ্রিষ্টাব্দের পালযুগে পাহাড়পুর-ময়নামতির স্তূপ এবং বৌদ্ধবিহারে শিল্পকর্মের অনুপম নিদর্শন দেখা যায়, যা সে-সময়ের উচ্চমান শিল্পশৈলীর স্থায়ী পরিচয় দেয়।

মাটির শিল্প প্রকাশের ধারাবাহিকতায় খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দী গুপ্তযুগের মহাস্থানগড়, সপ্তম ও অষ্টম খ্রিষ্টাব্দের পালযুগে পাহাড়পুর-ময়নামতির স্তূপ এবং বৌদ্ধবিহারে শিল্পকর্মের অনুপম নিদর্শন দেখা যায়, যা সে-সময়ের উচ্চমান শিল্পশৈলীর স্থায়ী পরিচয় দেয়।

প্রাচীন

শিল্পকলাতে মূর্তি এবং ভাস্কর্য উভয়েরই সমাবেশ দেখা যায় মহাস্থানগড়, নালন্দা, পাহাড়পুর, ময়নামতি,

জগদলবিহারসহ সব ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত শিল্পকর্মের মধ্যে

ভাস্কর্যের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এসব দেবতা বা প্রতিমা মূর্তিও বটে। পাহাড়পুরে

প্রাপ্ত মূর্তিসমূহের অধিকাংশ দেয়াল গাত্রের শোভাবর্ধনের নিমিত্তে তৈরি করা হয়েছিল

বলে অনুমান করা যায়। যেহেতু এগুলো নিয়মিত অর্চনা হতো না সেহেতু এসব মূর্তির

পৃষ্ঠপট ও শিরশ্চক্রেরও প্রয়োজন পড়তো না। নিয়মিত পূজা অর্চনার জন্য প্রতিমার পিছনে

চালি এবং শিরশ্চক্র তৈরি করা হতো যা মূর্তির সোভাবর্ধনে সহায়ক হতো।

পাহাড়পুরসহ

প্রাচীন বাংলার বেশির ভাগ ভাস্কর্য তৈরি হয়েছিল মাটি, কাঠ, ধাতু ও কালো কষ্টি পাথর দিয়ে। মাটি ও কাঠ দিয়ে

তৈরি ভাস্কর্য তেমন একটা পাওয়া না গেলেও পাথরের ভাস্কর্য উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর

পরিমাণে। অষ্টধাতু, কাঠ, পোড়ামাটি,

সোনা, রূপার ভাস্কর্যও অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়।

তবে প্রাচীন শিল্পকলাতে অন্যান্য শিল্পকর্ম থেকে ভাস্কর্যই একটি স্থায়ী আসন

প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল এবং পাথরের ভাস্কর্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

মোটিফ বা

বিষয়বস্তু এবং শিল্পশৈীলর দিক দিয়ে বিবেচনা করলে প্রাচীন ভাস্কর্যগুলোকে তিন

শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এক. লোক-ভাস্কর্য, দুই.

অভিজাত ভাস্কর্য, তিন. এ

দুইয়ের মাঝামাঝি।

পাথরের তৈরি অল্পকিছু

ও পোড়ামাটির সমস্ত ফলকগুলো লোক ভাস্কর্যের পর্যায়ে পড়ে। পাথর দ্বারা নির্মিত কিছু

ভাস্কর্য রয়েছে যেগুলো গুপ্তযুগের ধারাবাহিকতাকে ধারণ করে পালশিল্পরূপ পরিগ্রহ

করেছে, যা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাস্কর্যশিল্প বলে অভিহিত হয়। এই

শিল্পকর্মগুলো খানিকটা উন্নত ধরনের। এই দুই ধরন ভাস্কর্যের মাঝামাঝি কিছু

শিল্পকর্ম রয়েছে যা শিল্প নৈপুণ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল। তবে সেগুলোকেও

ভাস্কর্য বলা হয়।

প্রাচীন বাংলার

ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য শিল্পীরা কিছু কিছু কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। সেসব কৌশল

প্রয়োগ করেই তৈরি হয়েছিল ভাস্কর্যগুলো। সে সময়ে ভাস্কর্য তৈরি করতে গিয়ে শিল্পীদের

মনগড়া কোনো সিদ্ধান্ত আমলে নেয়া হয়নি। শিল্পসামগ্রী তৈরির পূর্বে শিল্পীগণকে

রীতিমতো শিল্পশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়েছে অথবা যে কোনোভাবেই সেই শিল্পশাস্ত্রের

জ্ঞান আয়ত্ত করতে হয়েছে। ভারতবর্ষের শিল্পীদের জন্য শুক্রনীতি (শিল্প

আইন) ও শিল্প সম্পর্কিত সমস্ত বই-পুস্তকে

কলাশিল্প নিয়ন্ত্রণের যে সব সূ² ও কঠোর নিয়ম আছে তার বাইরে

শিল্পীর স্বেচ্ছাচারিতার বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না। তবে দেবতামূর্তি বা দেবতাচিত্র

ব্যতীত অন্যান্য শিল্পকর্মের ব্যাপারে এই নিয়ম শিথিলযোগ্য ছিল। দেবতাদের ভাস্কর্য

বা মূর্তি তৈরিতে ভাস্করদের স্বেচ্ছাচারিতা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হতো না। আর

ভাস্করগণও সে নিয়মকে অবজ্ঞা করতেন না। কাজেই ভাস্কর্য বিদ্যা অনুশীলন করার পূর্বেই

‘শিল্পীকে শাস্ত্রীয় বিধান, মূতির্র

ধ্যান, রূপতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পর

তক্ষণ বিদ্যার কলাকৌশল এবং যন্ত্র পরিচালনা আয় করতে হতো’। সে জন্য

শিল্পীকে শিল্পকর্মের ছন্দ, ভারসাম্য, অস্থিবিদ্যা, ঘনত্ব বা ওজন, অনুপাত ইত্যাদি মূলনীতিসমূহ মেনে কাজ

করতে হয়। এটিই ভারতশিল্পের রীতি। ভারতশিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী বিষয় ও পদ্ধতিতে

প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্যের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। যেমন- দেহকাণ্ড,

পূর্ণদেহ, মুখোশ, জন্তুসদৃশ।

পদ্ধতি হচ্ছে মডেলিং, কার্ভিং ও মিশ্র। আর উপাদান বা উপকরণ

হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মাটি, কাঠ, পাথর,

মেটাল বা ধাতু ও ধাতুমিশ্রণ ইত্যাদি। প্রকৃতি অনুসারে প্রাচীন

বাংলার ভাস্কর্য দুই প্রকৃতির দেখা যায়। ক. নীরব বা অচঞ্চল,

খ. গতিময়।

অচঞ্চল বা ধ্যান

মূর্তিগুলো হলো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বুদ্ধ

এবং অকিাংশ দেবিমূর্তিই অচঞ্চল হয়ে থাকে। আবার বুদ্ধমূর্তিও অচঞ্চল শান্ত স্বভাবের

হয়ে থাকে। যেমন উমামহেশ্বর, গণেশ, জননী

ইত্যাদি।

গতিময় মূর্তি

হলো- নৃত্যরত শিব অথবা মহিষাসুর মর্দিনী কালীয় দমনে শিশুকৃষ্ণ।

এগুলের স্বভাব গতিময়। ভারতশিল্পশাস্ত্রে মূর্তি নির্মাণের লক্ষণাদির উল্লেখ করা

হয়েছে। শিল্পগ্রন্থ ‘অগ্নিপুরাণে’ উল্লিখিত

হয়েছে যে ভাস্কর তার ধারণাকৃত মূর্তির লক্ষণ ও ভাব ব্যঞ্জনা ভাস্কর্য নির্মাণে

প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই শুদ্ধচিত্তে ধ্যানস্থ হয়ে অনুধাবন করবে। সে কারনেই

শিল্পগ্রন্থে ভাস্কর্য নির্মাণকে অন্যতম যোগাচার বলা হতো। সমভঙ্গ বা সমপদ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গ এ রকম যে কোনো একটি

ভঙ্গ মূর্তিমাত্রেই হতে হবে। মূর্তি বা ভাস্কর্য কল্পনার সময় দন্ডায়মান মূর্তির

অঙ্গগুলোর প্রয়োগ যেমন বিশেষভাবে হবে তেমনি উপবিষ্ট ভাস্কর্যেরও আসন বিন্যাস,

হস্তমুদ্রাসহ মূর্তির কোমর থেকে পা পর্যন্ত বস্ত্রাবৃত ও নানান

প্রকার অলঙ্কার সজ্জিত থাকা শাস্ত্রের বিধান মতো হবে। বিশেষ ধ্যানী মূর্তি ব্যতীত

বৃদ্ধের আকৃতি দিয়ে কোনো দেবতার মূর্তি নির্মাণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মূর্তির

প্রতিটি অঙ্গ নিটল ও মসৃণ হতে হবে যা শাস্ত্রীয় নিয়ম হিসেবে পরিচিত। পদ্মাসন,

ভদ্রাসন, বজ্রাসন, বীরাসন,

ললিতাসন এবং হস্তমুদ্রার নীরব ভাষায় মনের ভাব প্রকাশও ভারতীয় ঘরানার

বৈশিষ্ট্য যা পৃথিবীর অন্যকোনো শিল্পকলায় প্রদর্শিত হয় নি। শুক্রনীতি গ্রন্থে বলা

হয়েছে সব মূর্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ধ্যানযোগের সহায়তা করা।

পুণ্ড্র নগর

গ) নদী ও নগর প্রকৌশল আখ্যান

বাংলাদেশ একটি সুপ্রাচীন দেশ। হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাস

ও প্রাচীনত্বের গরিমায় বাংলা সারা বিশ্বে পরিচিত। সময়ের স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে

আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনধারায় বহু সংযোজন বিয়োজন হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক

কৌতূহলদ্দিপক বিষয় হোল- নদীর পানিকে কৃষিতে কাজে লাগানো, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ

নির্মাণ ছারাও নদীর প্রমত্ততাকে ঢাল সরূপ ব্যাবহারের মাধ্যমে বহিঃশত্রুর আক্রমণ

থেকে নিজেদের রক্ষার কৌশল উদ্ভাবন।

প্রাচীন কালে এদেশের বৃহৎ নগর গুলিতে বহিঃশত্রু ইচ্ছে করলেই

আক্রমণ করতে পারত না। আর্য সারা ভারত জয় করে

আসলেও করতোয়ার তীরে এসে থমকে যেতে হয়। একিভাবে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার একরকম পরাজিত

হয় বঙ্গপসাগরের মহনায় এসে। সে যুগে প্রত্যেক দূর্গের চারিপাশে গভীর পরিখা

খনন করা হতো,

পরিখাগুলো এত গভীর করে খনন করা হতো যে ১২মাস তাতে পানি থাকতো। রামায়ণে উল্লখিত লঙ্কাকে একটি

দ্বীপ বলা হয়েছে,

আর এই দ্বীপে যাওয়ার জন্য রাম বানরদের দ্বারা নির্মিত সেতুর উপর

দিয়েই সাগর পার হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকেরা

বলেছেন,

আসলে ওটি দ্বীপ নয়। কমলঙ্কা

দূর্গনগরীর ৩পাশে ৬৬ ফিট চওড়া পরিখার

চিহ্ন আজও দেখা যায়,

আরেক পাশে বয়ে যেতো ক্ষীর নদী, যার খাত আজও দেখা যায়।

বাংলার এ ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আমরা অনেক মূল্যবান প্রাচীন

গ্রন্থ,

কাব্য, উপন্যাস ও পুঁথিতে দেখি প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ চওড়া 'আল' নির্মাণ করতেন। যার মাধ্যমে কৃষি জমিতে অতিরিক্ত পানি ঢুকতে না পারে।

সেই আল থেকে ‘বাংলা’ নাম করন হয়েছে বলে মতবাদ প্রচলিত আছে।

১২ মিটার উঁচু ও ৬ মিটার চওড়া ভীমের জাঙ্গাল

প্রাচীন বা মধ্য যুগের প্রথম দিকে উত্তর বাংলার বরেন্দ্র অঞ্চলে

নির্মিত একটি সড়ক ও বাঁধ। এছাড়াও গোবিন্দ ভিটার পূর্ব পাশের মন্দির সংলগ্ন নদীর তীরে এ যুগে নির্মিত পাথরের রক্ষা বাঁধ বা রক্ষা প্রাচীর এবং একটি পাথরের বাঁধানো ঘাট ছিল যা ১৯২২ সালের প্লাবনে ভেসে গিয়েছে।

নদীর স্রোত শক্তিকে কাজে লাগানোর চিন্তাবিদের নাম কপিলমুনি,

কথিত আছে কৌমবাংলার এক মেধাবী চিন্তাবিদ নদীনিয়ন্ত্রণে প্রথম জলকপাটের পরিকল্পনা

করেন। তরা ফলশ্রুতিতে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অনতিদূরে কালীদহ

সাগর সংলগ্ন ঐতিহাসিক গড় জড়িপা নামক একটি মাটির দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন খ্রিষ্ট পূর্ব পাঁচশ বছর আগে। ছিল। এই দুর্গ নদীর দুই পাড়ের বাঁধ

ছাড়াও ছিল দুর্গ এবং নদীর মাঝখানে ছিল বাঁধ, সেতু ও মাঝখানে সম্ভবত

পাথরের কাঠামো ছিল। আর্য আক্রমণ

কালে জলকপাট বা ব্যারেজ

যা-ই বলা যাক ভেঙ্গেছিলেন।

সপ্তম শতকে আর্যরা পুণ্ড্রবর্ধনসহ বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে

সমর্থ হয়। পর্যায়ক্রমে অত্যাচারি আর্যরা দ্রাবিড়দের নগরগুলো ধ্বংস সাধন মত্ত হয়। মহাভারত, পুরাণ, গ্রীক লেখক টলেমীসহ নানা সুত্র মতে জানা জায় এই

অঞ্চলে ছোট-বড়-মাঝারী আয়তনের ৩০/ ৩৫ টি নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

জৈনদের ‘ষোড়শ জনপদে’র তালিকায় অঙ্গ, বঙ্গ, লাড় (রাঢ়) ইত্যাদি অঞ্চলের কথা বর্ণিত হওয়ায় বোঝা যায়,

এর মধ্যে রাজধানি, নগর, দুর্গ, বাণিজ্য তকমা লাগান সমৃদ্ধ

ঘরবাড়ি, প্রাসাদ, স্তুপ এবং বিহার ছিল।

ঘ) স্থাপত্য শিল্পের আশ্চর্য দৃষ্টান্ত

এই উপমহাদেশে নগরসভ্যতার উন্মেষ ও তার উৎকর্ষ ঘটেছিল

দ্রাবিড়ভাষীদের হাত ধরেই,

এবং আমাদের বাংলাতেও তার ব্যত্যয় ঘটেছে এমন মনে করার কারণ

নেই। আমাদের আদি পুরুষ দ্রাবিরদের আর্য্যরা রাক্ষস-দানব বলত। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা

থেকে বোঝা যায় যে, স্থাপত্যশিল্প ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকেই

বাংলায় স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

১। আরকিওলজির অনিঃশেষ উৎস পুণ্ড্রবর্ধনঃ পুণ্ড্রবর্ধন প্রাচীন বাংলার

নগর-সমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এর চেয়ে বেশি সত্য হোল এই নগরীর প্রত্নখননের কাজ শেষ

করা যাবে না। এখানকার খননের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে প্রত্নবিদ নাহিদ সুলতানা

বলেন, এই বিশাল-বিস্তৃত-গভীরতম নগরের খনন কাজ ৪/৫’শ বছরেও শেষ হবেনা।

গত শতাব্দীর

ত্রিশের দশক থেকে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় শতবার উৎখননে নগরীর মাত্র ১০/১৫

শতাংশ পরিচয় জানাতে পেরেছেন বলে জানান, প্রত্ন দপ্ত্রের আঞ্চলিক পরিচালক নাহিদ

সুলতানা।

পুণ্ড্রবর্ধনের স্থাপত্যের সুলক সন্ধানে দীর্ঘদিন মাঠ

পর্যায়ে কাজকরা সুলতানা বলেন, এখন পর্যন্ত ১৬টি স্তরে সভ্যতার স্থাপত্যের সন্ধান

পেয়েছি। যায়াও পেয়েছি তার অধিকাংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাটা দুরহ হয়ে পড়ছে।

যেটুকু জানা গেছে তাতে এই সভ্যতার স্থাপত্যের শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ

হয়েছি।

পুণ্ডবৰ্দ্ধন দুর্গ নগরীর ও তার উপশহর ছিল মাইলের পর মাইল

বিস্তৃত,

যার অনেক আকর্ষণীয় ধ্বংসাবশেষ সিন্ধু সভ্যতার রহস্য জড়ান।

ভাসুবিহার, গবিন্দ ভিটে, গকুলমেধ, মঙ্গলকোটসহ অর্ধ শতাধিক প্রত্ন স্থাপনার

স্থাপত্য শৈলী আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রে দুর্গকে নগর বলা হয়েছে।

গ্রামীণ এলাকায় নগরায়নের ক্ষেত্রে যে দশটি নিয়ামকের তথ্য গর্ডন চাইল্ড ব্যাখ্যা

দিয়েছেন,

তাতেও একই মত সমর্থন করে। বন্যামুক্ত উঁচু স্থানে বসতি

স্থাপনকারী মানুষের মতো উন্নত পরিকল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পুণ্ড্র

(মহাস্থান) ও উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ অঞ্চলের বসতিবিন্যাসেও দেখা যায়। প্রাচীন

শহরের কেন্দ্রেস্থিত দুর্গটি উপর থেকে দেখতে আয়তাকার ছিল যা উত্তর-দক্ষিণে ১.৫২৩

কিলোমিটার (০.৯৪৬ মাইল) ও পূর্ব-পশ্চিমে ১.৩৭১ কিলোমিটার (০.৮৫২ মাইল) পর্যন্ত

বিস্তৃত। এর প্রতি পাশে উঁচু ও প্রশস্ত সুরক্ষা প্রাচীর ছিল। দুর্গের আয়তন প্রায়

১৮৫ হেক্টর। এককালের প্রশস্তা নদী করতোয়া এর পূর্বপার্শ্বে প্রবাহিত হত। ১৯২০ সাল

পর্যন্ত খননকার্যের পূর্বে দুর্গের উচ্চতা আশেপাশের অঞ্চলের চেয়ে ৪ মিটার বেশি

ছিল এবং বেশ কয়েকটি উঁচু মাটির আস্তরে দাগাঙ্কিত ছিল। রক্ষা প্রাচীরটি কাদামাটির

তৈরি প্রাচীরের মতো দেখতে যা বহু স্থানে বলপূর্বক ভাঙার চেষ্টা দেখা যায়।

প্রাচীরটি আশেপাশের অঞ্চলের চেয়ে ১১-১৩ মিটার (৩৬-৪৩ ফুট) উঁচু।

প্রাচীন বাংলার দুর্গনগরীর প্রাচীরে, নগরের হৰ্ম্ম্যরাজি,

পুণ্ড্র গেট বা ‘পুণ্ড্র নগরীর

প্রবেশদ্বার’,

এই সুরক্ষিত নগরটির উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে একটি গভীর পরিখা ছিল। বর্তমানে উত্তর ও পশ্চিম দিকে এই

পরিখা নিদর্শন পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকে পরিখার আংশিক চিহ্ন পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়

এই পরিখা তৈরি করা হয়েছিল রাজধানী পুণ্ড্রনগরের প্রতিরক্ষার জন্য।

মহাস্থান

দুর্গ নগরীর মাঝামাঝি লইয়েরকুড়ি বা ফ্রান্স মাঠ নামক ভিটায় খনন কাজ চালানো হচ্ছে।

এই ভিটার উত্তর-পশ্চিম কোণে বৈরাগীর ভিটা, দক্ষিণ পাশে পরশুরাম প্যালেস

ও জিয়তকুন্ড, পূর্ব পাশে শিলাদেবীর ঘাট। উত্তর ও পশ্চিম

পাশে উন্মুক্ত মাঠ।

এবার

খননে (২০১৮) সেখানে একটি প্রাচীন কূপের সন্ধান মিলেছে।

প্রায় ৯ ফুট গভীর কূপটি চারপাশ ইটের বেদী ঘেরা। খনন কাজে কর্মকর্তা

প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা গুপ্তযুগের শেষাংশ থেকে পাল আমলের শুরুর দিকে আদি

মানবেরা গৃহস্থালীর পানি সরবরাহ কাজে কূপটি খনন করে ছিলেন। এর পাশেই উন্মোচিত

হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের স্থাপত্য শৈলী।

উয়ারী-বটেশ্বর

২। প্রাচীন বাংলার বিস্ময় উয়ারী-বটেশ্বরেঃ পুন্ড্রবর্ধনের পশ্চিমে

প্রায় একই সময়ে গরে ওঠা সভ্যতা ছিল উয়ারী-বটেশ্বর। নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে জনপদ শ্রেণি ও

সাম্রাজিক শ্রেণি এ দু’প্রকারের ছাপাঙ্কিত

রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। জনপদ শ্রেণির মুদ্রাগুলো খ্রিস্টপূর্ব ৬-৪ শতক

পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এ মুদ্রাসমূহ উয়ারী-বটেশ্বরকে উপমহাদেশে ষোড়শ মহাজনপদের

(খ্রিস্টপূর্ব ৬-৪) রাজ্য/রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সমাগোত্রীয় ও সমসায়িক বলে

ধারণা করা হচ্ছে। তা ছাড়াও ধারণা করা হয় যে, উয়ারী

বটেশ্বর জনপদের রাজধানী ছিল। সাম্প্রতিক আরেকটি প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আড়াই হাজার

বছরের প্রাচীন নগর বা ষোড়শ মহাজনপদ পূর্ব সময়ের মানব বসতির চিহ্নও আবিষ্কৃত

হয়েছে যা তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করে। তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো গর্ত বসতির চিহ্ন। ভারতের মহারাষ্ট্রের ইমামগাঁওয়ে

অনুরূপ বসতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে।

গ্রীক উপকথায় বলা হয়েছে টিউটন তৃতীয় পার্সের বাহিনীতে

দাতিস নামক গঙ্গাহৃদির এক সামরিক নায়ক ছিলেন। ভার্জিল তাঁর জর্জিক্স কাব্যেও

গঙ্গাহৃদির সোনা ও হাতির দাঁতের উল্লেখ করেছেন। এমনকি রোমানবাহিনীর সাথে

গঙ্গাহৃদির যে যুদ্ধ হয়েছিল, তারও উল্লেখ করা হয়েছে। উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে ব্রহ্মপুত্রের পরিত্যক্ত

খাতের মধ্যে খননকার্য চালিয়ে ২৫০০ বছর আগের নগর-দূর্গের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এমনকি চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জাহাজ-অঙ্কিত

মুদ্রা বা সিলমোহর প্রচুর পাওয়া গেছে। এর থেকেই অনুমান করা যায়, গঙ্গাহৃদি

রাজ্য সমুদ্রবাণিজ্যেও অভ্যস্ত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উয়ারী প্রত্মস্থলে আবিষ্কৃত হয়েছে ৬০০ বর্গ মি. আয়তনের

চারটি মাটির দুর্গ-প্রাচীর। দুর্গ প্রাচীরের ৫-৭ ফুট উঁচু ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু অংশ

এখনো টিকে আছে। এ ছাড়াও দুর্গের পূর্ব প্রান্তের পরিখার চিহ্ন এখনো দৃশ্যমান।

দুর্গের পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও

দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৫.৮ কি. মি. দীর্ঘ, ২০ মি.

প্রশস্ত ও ১০ মি. উঁচু অসম রাজার গড় নামে একটি মাটির বাঁধ রয়েছে। সম্ভবত এটি

দ্বিতীয় দুর্গ প্রাচীর হিসেবে উয়ারী দুর্গনগরের প্রতিরক্ষার কাজ করত। ভারতের

নাগার্জুনকুন্ড হল এরকম দ্বিস্তর বিশিষ্ট দুর্গ প্রাচীরের আরেকটি উদাহরণ। বীর

মাউন্ড, হস্তিনাপুর, রাজগৃহ,

কৌশাম্বী, বৈশালী প্রভৃতি স্থানেও একটি

দুর্গকে ঘিরে রেখেছে আরেকটি দুর্গ গড়ে উঠেছে।

সম্প্রতি

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে ইটের স্থাপনা পাওয়া গিয়েছে যা খননের

ফলে গলিপথসহ ১৬০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা একমত, ভারতবর্ষের

পুরোনো রাস্তার একটি। এত দীর্ঘ ও চওড়া

রাস্তা এর আগে পুরো গাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণ সভ্যতার কোথাও আবিষ্কৃতি

হয়নি।

উয়ারী দুর্গনগরীর কাছাকাছি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রায় অর্ধশতাধিক প্রত্নস্থানের

প্রত্নবস্ত্ত বিচারে ধরে নেয়া যায় যে, অধিবাসীরা ছিল কৃষিজীবী এবং এদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ফসল নগরে বসবাসরত

ধনিক, বণিক, পুরোহিত, কারিগর ও রাজকর্মচারীদের খাদ্য চাহিদা পূরণ করত।

ধারণা

করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব

৪৫০ শতাব্দীতে মারুয়া রাজবংশের আমলে

উয়ারী-বটেশ্বরের এই দুর্গ নগরীতে মানুষের প্রথম বসবাস শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে প্রাসির শাসনাধীন ছিল।

প্রাসি হল মগধ। প্রাসি শাসন করত নন্দ বংশের রাজারা। উয়ারী-বটেশ্বরের অধিবাসীগণ উন্নত

প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিল।

তৎকালীন মানুষদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা প্রচুর পাথরের তৈরি

খণ্ডও পাওয়া গিয়েছে। এসব খণ্ড পরীক্ষা করে ইতিহাসবিদরা ধারণা করছেন, এগুলোর ভেতর কিছু কিছু খণ্ড বিভিন্ন জ্যামিতিক ও ত্রিকোণমিতিক সমস্যা

সমাধানে ব্যবহার করা হতো। এ থেকে বোঝা যায়, সে সময়ের

উয়ারী-বটেশ্বরে বসবাসকারী মানুষদের মাঝে পরিমাপ ও গাণিতিক বিষয়েও ভালো জ্ঞান ছিল।

৩। সর্ব বৃহৎ দুর্গ নগরী ভীতরগরঃ ভিতরগড় প্রত্নস্থল

বাংলাদেশ এযাবৎ প্রাচীন দুর্গনগরীগুলির

মধ্যে সর্ববৃহৎ। স্থানীয় জনশ্রুতিমতে, ভিতরগড়

পৃথুরাজার রাজধানী। পঞ্চগড় জেলা শহর হতে ১৬ কিলোমিটার উত্তরে পূর্বে ভারত-বাংলাদেশ

সীমান্তে উপজেলার অমরখানা ইউনিয়নে ২৫ কিলোমিটার জায়গার উপর এর অবস্থান। ভিতরগড়

এলাকা থেকে প্রাচীনকালের বিভিন্ন সময়ের ব্যবহৃত মাটির হাড়ি-পাতিল, তাওয়া, মাটির প্রদ্বীপ, পাওয়া যায়। ভিতরগড় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক,

অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইতিহাস নির্মাণে

প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উৎস সরবরাহের ক্ষেত্রে এক গুরুত্ব প্রত্নস্থল। ভিতরগড়

প্রত্নস্থল হতে পারে বাংলাদেশের পরিবেশ বান্ধব প্রত্নপর্যটনের এক বিশাল ভাণ্ডার।

পাথরের সেতুর ভগ্নাবশেষ

৪। ভারতবর্ষের প্রথম পাথরের সেতুঃ বেশকজন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের

অভিমত যে, বাংলার ভূ-খন্ডে

অন্তত দেড় হাজার বছর আগের পঞ্চাশ মিটার বা তারও বেশি দৈর্ঘ্যের একটি পাথরের

নির্মিত সেতু নগরের নদীর দুই পাশে নাগরিকদের যাতায়াতের সুবিধার্তে তৈরী হয়েছিল।

যার ধ্বংসাবশেষ এর শেষ চিহ্ন এখনো কিছু রয়েছে। অনেকের দাবি এটাই নাকি ভারতবর্ষের

প্রথম পাথরের সেতু।

পাথরের সেতু পাঁচবিবির

ভূ-খন্ডে অন্তত দুই হাজার বছরের পুরানো ইতিহাসের চিহ্ন রয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

খ্রীষ্টিয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া পঞ্চনগরী ইতিহাস থেকে শুরু করে

প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে প্রথম মহিপাল পর্যন্ত একটি শক্ত

প্রশাসনিক নগর পত্তন হয় এবং এরপরেও মুসলিম বিজয়ের মাধ্যমে এলাকাকে আলোচিত হয়ে ওঠে।

৫। প্রাচীনতম-বৃহৎ যক্ষ মূর্তি ও স্তূপঃ বাংলার

ভূ-খন্ডে অখন্ড বরেন্দ্র অঞ্চলে খ্রীষ্টিয় ১ম-২য় শতকে যে কূষাণ রাজবংশের বিস্তৃতি

ছিল তার সবচেয়ে উৎকৃষ্ঠ প্রমাণ পাথরঘাটা। প্রাচীণ রাজধানী মহাস্থানগড় অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত এই পাথরঘাটার

গোড়াপত্তন হয় সম্ভবত মৌর্য যুগের শেষ দিকে। এখানে পাওয়া যায় বাংলার ভূ-খন্ডে খুঁজে

পাওয়া এ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীণ প্রস্তর নির্মিত মূর্তি যা কিনা অনেক অসাধারন

ভাষ্কর্য শৈলিতে নির্মিত আর সাধারণ মানবাকৃতির চেয়েও বৃহত্তর একটি যক্ষ মূর্তি।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মূতির্টি পাথরঘাটা থেকে আবিস্কৃত যা বর্তমানে জাতীয়

যাদুঘরে এখনো অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে।

ভারতউপ-মহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের নির্দশন হলো স্তূপ। স্থাপত্য

হিসাবে স্তূপ, বিহার,

মন্দির ও

রাজা-বাদশাহদের প্রাসাদ ও সংরক্ষিত দূর্গ প্রাচীর বেশি তৈরি হতো, যেগুলো এখনও নিদর্শন হিসাবে রয়েছে। প্রথমত গৌতম বৌদ্ধ ও তার শীষ্যদের দেহাবশেষ

ওপর যে স্তূপ তৈরি করা হতো তাকে শরীর স্তূপ বলা হতো। দিনাজপুরে গৌতম বৌদ্ধ দেহাবশেষ

ওপর স্তূপ পাওয়া গেছে।

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে স্তূপ হলো সর্বপ্রাচীন। ঢাকা জেলার

আশরাফপুরগ্রামে রাজা দেব খড়গের ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতু নির্মিত একটিস্তূপ পাওয়া গেছে।

এটিই সম্ভবত বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন স্তূপের নির্দশন। রাজশাহীর পাহাড়পুর এবং

চট্টগ্রামের ঝেওয়ারিতে আরও দুটিব্রোঞ্জের তৈরি স্তূপ পাওয়া গেছে। এছাড়া, রাজশাহীর পাহাড়পুর এবং বাঁকুড়ার বহুলাড়ায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের তৈরি স্তূপ

পাওয়া গেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের স্থাপত্যের ইতিহাসে প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপনা

মর্যাদা ও স্বকীয়তায় এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

মহাস্থানগড়ের আশপাশে অন্তত দশ কিলোমিটার

এলাকাজুড়ে যে ঢিবিগুলো (মাউন্ট) আছে। পৌরণিক উপাখ্যানে জনশ্রম্নতি আছে মহাভারতের পৌরবদের সঙ্গে

পা-বদের যুদ্ধে পা-বরা বনভূমি থেকে পালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গোপনে আশ্রয় নেয়। এই

জায়গাগুলোই পরে

ইতিহাসের পাতার মাউন্ট। তবে ইতিহাসের সঙ্গে এই উপাখ্যানের সংঘাত আছে।

৬। গ্রামীণ স্থাপত্য বাংলো বাড়িঃ আমাদের

অনেক গৌরব ও অহংকারের সাথে আমরা নিজেরা যুক্ত হতে পারিনি, বিশ্ববাসীর

কাছেও এই গৌরবগাথা প্রচার করতে পারিনি। এই যেমন পল্লীগ্রামে

আজও বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ নকশার ভিত্তিতে মাটির দেয়াল বা বাঁশের

চাচারীর বেড়ায় ঘেরা যে ধরনের ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা, আটচালা

ঘর দেখা যায়, সেই ধরনের বাংলা-ঘর নির্মাণ পদ্ধতি বাংলার প্রাচীন রীতি।

পরবর্তীতে মধ্যযুগীয় এই

আকৃতি-প্রকৃতিই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে গৌড়ীয় বা বাঙলা রীতি নামে স্বীকৃত হয়। এই গঠন ও

আকৃতিই উনবিংশ-শতকে ‘বাংলো-বাড়ি’

নামে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে পরিচিতি লাভ

করে।

মানুষের বসবাসের

জন্য তৈরি গৃহের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করে বলা নাগেলেও কিছু কিছু

উৎকীর্ণ মৃৎ ও প্রস্তর-ফলকের চিত্রে আভাস পাই। গৌড়ীয় রীতির

আবাস-গৃহে গরীব ও ধনীর বাস্থান ছিল। পার্থক্য শুধু সমৃদ্ধি ও

অলংকরণের। দ্বিতল-ত্রিতল গৃহও এই রীতিতেই নির্মিত হতো। যাই

হউক, এই যে গ্রাম বাংলায় ধনুকের মত বাঁকানো

খড়ের ছাদ বা চালা দেখা যায়।

এ জিনিস কিন্তু বাংলার একান্তই নিজস্ব স্থাপত্যরীতি। চালার দুধারের

বাঁকানো অংশগুলোকে বলে ছাঁচা। বর্ষাকালের বৃষ্টিপাতের কথা মাথায় রেখেই

এরকম আকার দেওয়া হয়েছে। খেয়াল

করবেন মাটি, বাঁশ, খড়, ধানের তুষ-ইত্যাদি দিয়ে বানানো দেওয়ালগুলো হয় অস্বাভাবিক রকম চওড়া। এর ফলে কি হয় শীতকালে

একবার ঘর গরম করা হলে সেই উত্তাপ যেমন বহুক্ষণ ধরে জমে থাকে, ঠিক তেমনই গরম কালে প্রখর রোদের তাপ দেওয়াল ভেদ করে সহজে ঢুকতে পারেনা।

গরমকালে মাটির মেঝেতে জল ঢেলে চাটাই পেতে

শুয়ে থাকতে যে কি আরাম!

প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্যের সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনার উপাদান খুব সামান্য। প্রাচীন স্থাপত্যবিদ্যা ভারতীয় 'বাস্তুশাস্ত্র'

এবং চীন দেশীয় ‘ফেং-শুই’-তে দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের সুপারিশ করা হয়েছে। আমাদের বাংলার খনার বচনে বলা হয়েছে:

দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা, পূব

দুয়ারী তাহার প্রজা,

পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই, উত্তর

দুয়ারীর খাজনা নাই।

ঙ) সভ্যতার ঊষালগ্নে এক আশ্চর্য স্থপতি ময়

রাবণ রাজার রাজধানী

লংকার অবস্থান কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে বলে অনেকে মনেকরেন। কেন মনে করেন তার পেছমে

যুক্তি একটু পরে দিচ্ছি। তার আগে চোখ ধাঁধান প্রাচুর্য ও নান্দনিক স্থাপত্য রীতিতে

নির্মিত প্রাগৈতিহাসিক বাংলার নগরের স্থপতির কথা বলতে চাই।

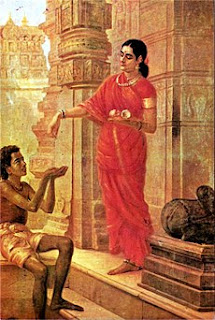

স্থাপত্যবিদ্যার ঊষালগ্নে এক অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন স্থপতি ময়, ইন্দ্রপ্রস্থে একটি অদ্ভুত মহলের নির্মাণ করেন, যার খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত ছিল। বিভিন্ন রত্ন, মণি, স্ফটিক প্রভৃতি দিয়ে নির্মিত বরগকার সেই

মহল দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছিল দশ হাজার হস্ত পরিমাণ। মহলের ভিতরে একটি অদ্ভুত

শোভাসম্পন্ন মণি-রত্ন সুশোভিত পুস্করিনী তৈরী করেন যার সিঁড়ি গুলি স্বচ্ছ স্ফটিক

নির্মিত ছিল এবং সেটি এতই অদ্ভুত ছিল যে দেখে জলাশয় বলে নিশ্চিত বোঝা দুস্কর ছিল।

এই অত্যাশ্চর্য মহল নির্মাণ করতে স্থপতি ময়ের ১৪ মাস সময় লেগেছিল। মহাভারতের সভা পর্বে বলা হচ্ছে, ‘ইদৃশীং তাং সভাং কৃত্বা মাসৈঃ পরিচতুর্দশৈঃ’ (সভাপর্ব, ৩/৩৭)।

প্রাসাদের স্থাপত্য

শৈলী বর্ণনা (বালকাণ্ড, ৫/১৫) পাই-

“প্রাসাদৈ রত্নবিকৃতৈঃ পর্বতৈরিব শোভিতাম।

কূটাগারৈঃ চ সম্পূর্ণাম ইন্দ্রস্য এব অমরাবতীম।।”

অর্থাৎ, রাজপ্রাসাদ ছিল বিভিন্ন রত্ন দিয়ে নির্মিত,

পর্বত সদৃশ গগনচুম্বী।

এটাকে অনেকে অতি মানবীয় কীর্তি বা অলৌকিক। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি

বিচারে মনে হয়, প্রাচীনকালে যদি ভারতীয়রা অত্যন্ত উন্নত

স্থাপত্য ও সমাজের নির্মাণ না করে থাকতো, তাহলে বিভিন্ন

গ্রন্থাদিতে সেইসব বস্তু ও বিষয়ের এমন নিখুঁত বর্ণনা সম্ভব ছিল কিনা তা কিন্তু

চিন্তা ও গবেষণার বিষয়। কারণ, কাব্য ও গ্রন্থ কিন্তু সেই

সমাজের প্রতিফলন রূপেই নির্মিত হয়ে থাকে। এমনকি science fiction বা সম্পূর্ণ কাল্পনিক সৃষ্টির মধ্যেও কিন্তু বাস্তব জ্ঞানের প্রভাব

থাকে।

স্থপতি ময় বা ময়’দানব

প্রণীত বাস্তুতন্ত্র ‘ময়মত’ জয়াতে চারুকলার সুত্র বলে মনে করা হয়। তাঁর পুত্র

সুত্রগ্রাহীও ছিলেন স্থপতি। তাঁর কন্যা মন্দোদরী। রাবণ একদিন হঠাৎ করে ময়’দানব রাজ্যে ঢুকে

পরেন এবং মন্দোদরীকে হরণ করে নিয়েযান।

রাবণ মন্দোদরী করেন। সেই হিসেবে ময় দানব বাংলার আত্মীয় রাবণের শ্বশুর। দানব বংশীয় ময় বাংলার লঙ্কার স্থপতি। সেই স্বর্ণলঙ্কা বা লঙ্কা যে বাংলায় তার পেছনে যুক্তি দেখানো যাক। এক. রাবণের

প্রকৃত নাম ছিল “দশগ্রীব”। “দশগ্রীব”

ছিল তাঁর মূল নাম, প্রাচীন বঙ্গদেশের

কোন এক জনপদের (খুব সম্ভব পট্টিকেরা) শেষ রাজা ছিলেন

তিনি। আর রাবণ অর্থ যার হুংকারে সবাই ভীত হয়।

দুই. রাবণের সাথে যুদ্ধে

লক্ষণ আহত হলে বিশাল্যকরণী বৃক্ষের পাতার রস ঔষধ হিসেবে ব্যাবহার করা হয়। এই বিশাল্যকরণী বৃক্ষ জন্মায় হিমালয়

পর্বতমালার গন্ধমাদন পর্বতে। পবনপুত্র

হনুমান ঊরে গিয়ে ওই গাছ আনাল। আনার সময় ওই গাছের একটা পাতা খোসে

পরে লমলম

সাগর তীরে। কালক্রমে সেই লমলম সাগরের তীরবর্তি পাহাড়ের

নাম হয়ে যায় লালমাই পাহাড়। তিন. ব্যাপারটির একটি

ঐতিহাসিক ভিত্তিও পাই। বর্মণ রাজবংশের শ্রেষ্ঠরাজা হরিবর্মণের

মিহিরকুল তাম্রশাসনে দেবপর্বতের প্রশস্থিতে লমলম

সাগরের তীরবর্তি কথা উল্লেখ আছে। বঙ্গের

বৌদ্ধ দেব রাজবংশের রাজারা পরবর্তিতে দেবপর্বত-এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন ‘রোহিতগিরি’। কারণ এর দ্বারা

একই সাথে ক্ষমতাসীন দেব বংশের আধিপত্য আর এই পাহাড়ের মাহাত্ব্য বোঝাতো। আর রোহিতগিরিই

বর্তমান লালমাই-ময়নামতি পাহাড়।

কুমিল্লা শব্দটি এসেছে “কমলঙ্কা” শব্দ থেকে শ্রী শ্রী ভঙ্গাল মৃগাঙ্কস্য পট্টিকেরা রণবঙ্কমল্ল দেবের

তাম্রশাসনে এটিকে কমলঙ্কা নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা বলছেন, কমলঙ্কা ছিল দুর্গ নগরী। যার তিন ধারে ৬৬ ফুট চওড়া সুগভীর পরিখা দিয়ে বেষ্টিত। আর এক পাশে প্রবাহিত ক্ষীরদা নদী। এই নদীর খাত আজও দেখা

যায়। রামায়ণে উল্লেখিত লঙ্কাকে

দ্বীপ বলা হয়েছে, আসলে তা জলবেষ্টিত দুর্গ।

রামা রাবণের দুর্গ আক্রনের জন্য বানরদের দিয়ে সেতু তৈরি

করেছিলেন, যাকে “রামসেতু”

নামে আখ্যায়িত। খুব ভালোমতো খেয়াল করলে দেখব, রামায়ণ মতেঃ “রাম বানরের সেতুর সাহায্যে সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় পৌছান”। লঙ্কা যদি শ্রীলঙ্কাই হতো তাঁহলে ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা যাওয়ার পথে ছিল পক

প্রণালী ও আদম সেতু। হিন্দু মতে সেই সেতু এখন ১২০ফূট পানির নিচে। মেরিন

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রচুর সংখ্যক পাথের তৈরি কাঠামো দেখা যায়। এই আবিস্কার

নির্দেশ করে যে, প্রাচীন “রামসেতু” ভগ্নাবশেষ।

অথচ রামেশ্বরমের মন্দিরের রেকর্ড অনুযায়ী ‘১৪৮০ সালেও এই

রামসেতুর সাহায্যে পায়ে হেটে শ্রীলঙ্কা যাওয়া যেতো’। একটা প্রণালীর উপর দিকে কি আদৌ সেতু তৈরী করা সম্ভব? তাও বানরদের সাহায্যে?

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ও মধ্যযুগে পরিখা, নদী পেরুবার জন্য কাটারী ও মানিকী এই দু’ধরণের নৌকার সাহায্যে

সেতু নির্মাণ করা হতো। এধরণের নৌকার সেতু বাংলাদেশে এখনও দেখা যায়।

রামায়নে বর্ণিত লঙ্কায় রাক্ষসদের রাজা ছিলেন দশানন রাবণ। এই

রাজ্যে রাক্ষসেরা থাকতো। আর রাক্ষসেরা নগরীর নির্মাণে দক্ষ ছিল। পুরাণে আছে

তারকাসুরের তারকাক্ষ,

কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তিন পুত্র ছিল। তার ময়দানব

নির্মিত তিন প্রাসাদে বা ‘পুর’-এ বাস করতেন। স্বর্গে তারকাক্ষের স্বর্ণময় পুর, অন্তরীক্ষে কমলাক্ষের রৌপ্যময় পুর, এবং মর্ত্যে

বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুর। এই প্রাসাদগুলি দেবতাদের কাছে দুর্ভেদ্য ও অজেয় হয়ে

উঠেছিল। দৈত্যরাজ বাণ সর্বদা এই পুর তিনটির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকতেন। এর উপরে

আবার তারকাক্ষের পুত্র হরি তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে প্রতিটি পুরে একটি করে

মৃতসঞ্জীবনী সরোবর তৈরী করেন।

স্থাপত্য

বিদ্যার শিল্পগ্রন্থ ‘ময়মত’ ছারাও ‘মানসার’

ও শিল্পরত্ন প্রসিদ্ধ। শিল্পকলার ভেতর স্থাপত্য, ভাস্কর্য

ও চিত্র এই তিনটি শিল্পশাখার আরও যেসব

শিল্পগ্রন্থ চিত্র বিদ্যার জন্য ‘চিত্রার্ণব’, ‘মূলস্তম্ভ

নির্ণনয়’, ‘সারস্বতীয়ম’, ‘বিষ্ণুধর্মোত্তর’

উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্যের জন্য ‘কাশ্যপীর’

‘শুক্রনীতি’ ইত্যাদি শিল্পশাস্ত্রের

অতীব প্রামাণ্য গ্রন্থ।

প্রাচীন বাংলায়

শিল্পকর্ম করা একটি পেশা হিসেবে মর্যাদা পায়। অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের উপায় হচ্ছে

শিল্পী হওয়া। ধনী ও অভিজাত শ্রেণির অনুগ্রহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীগণ শিল্পকর্ম

করে থাকতেন। সেজন্য সমাজের উচ্চশ্রেণির মনোরঞ্জনের দিকে বেশি নজর রাখতেন তাঁরা।

কিন্তু শিল্পবস্তু তোষামতি বা আদিষ্টের বস্তু নয়। শিল্পকর্ম শিল্পীর মন থেকেই হওয়া

উচিত। কিন্তু প্রাচীন বাংলার শিল্পীগণ সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারতেন না। বিশেষ

করে পাথর ও ধাতুর মূর্তি নির্মাণে শিল্পীগণের নিজস্ব কোনো চেতনা কাজ করতো না। কারণ

পাথর ও মেটাল বা ধাতুর ভাস্কর্য নির্মাণ ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ধনসম্পদ অর্থবিত্তে

প্রাচুর্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা পাথর ও ধাতুর মূর্তি নির্মাণ করে নিতেন। আর সেজন্যে

প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের খেয়াল-খুশি, মেজাজ-মর্জির ওপর শিল্পীদের মূর্তি নির্মাণ নির্ভর করতো। এতে ইচ্ছে মতো

শিল্পকর্ম করার স্বাধীনতা শিল্পীগণের ছিল না। এ সময় শিল্পের শৈল্পীকীকরণ অপেক্ষা

ধর্মনিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেয়া ছিল একজন শিল্পীর একনিষ্ঠ কর্তব্য। তবুও উদ্ধার হওয়া

প্রাচীন বাংলার শিল্পকর্মগুলো শিল্পগুণে অনন্য। অন্যদিকে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে জনপ্রিয়

হয়ে ওঠা উত্তরাঞ্চলীয় কালো চকচকে মৃৎপাত্র প্রাপ্তি বাংলার ইতিহাসে ব্যাপ্তিকাল

হিসেবে দিয়েছে আরো কয়েকটি শতক। সাধারণত সূক্ষ্ম

ও পাতলা বুননের এই মৃৎপাত্র সমকালীন আভিজাত্যের পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশ, ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রত্নস্থান থেকে দেখা মিলেছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাথে

সম্পর্কিত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের নবযুক্ত মৃৎপাত্রের। তবে বাংলাদেশের একমাত্র উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নস্থান থেকেই পাওয়া গিয়েছে এই বিশেষ মৃৎপাত্র। এ পাত্রে ঠিক

মাঝ বরাবর একটি নব রয়েছে। নবটিকে কেন্দ্র করে চারদিকে বৃত্তাকারে ৭-১০টি খাঁজকাটা দাগ দৃষ্টিগোচর হয়।

বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি

অথবা ফুল-লতাপাতা

ইত্যাদি নকশা-সমৃদ্ধ স্ট্যাম্পড মৃৎপাত্রও পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের

চন্দ্রকেতুগড় এবং বানগড়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের উয়ারী-বটেশ্বর

এবং মহাস্থানগড় উৎখননে। উয়ারী-বটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত একটি মৃৎপাত্রে

এমনি অলংকরণ চোখে পড়ে যার শিল্পগত তাৎপর্য থাকলেও থাকতে পারে।

প্রাচীন বাঙলায়

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় খুব

বেশি নাই; গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে সে-সুযোগও ছিল স্বল্পই। প্রাচীন বাঙলায় স্থাপত্যেই শুধু নয়, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় নাই, খুব প্রশস্ত ও

গভীর গঠনকর্মে নিজের প্রতিভাকে নিয়োজিত করে নাই। ইহার কারণ দুর্বোধী নয়। তাহার

কৃষিনির্ভর জীবনের অর্থসম্বল ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল

ক্ষীণায়ত এবং বৃহৎ গভীর দুঃসাহসী জীবনের গভীর ও ব্যাপক উল্লাসের কোনও গভীর ও

প্রশস্ত স্পশ সে জীবনে লাগে নাই। কাজেই শিল্পেও সে পরিচয় নাই।

চ) দুঃসাহসি-অদম্য-উদ্ভাবনী চিন্তাক

প্রাচীন বাংলার

স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাহাড়পুরের মন্দির বা ‘সোমপুর বিহার’। অষ্টম শতকে ধর্মপাল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়

বৌদ্ধবিহারটি নির্মাণ

করেন। ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্ৰে ‘সর্বতোভদ্র’ রীতির অন্যোন্য উদাহরণ প্রাচীন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময়।

শুধু বাংলায় নয় এই মন্দির ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় স্থাপত্যের

ইতিহাসে এই মন্দির গরিমায় উজ্জ্বল এবং রূপে ও রীতিতে তুলনাহীন। বিশেষজ্ঞ কাশীনাথ

দীক্ষিত মনে করেন, পাহাড়পুরে একটি চতুর্মুখ জৈন-মন্দির

ছিল এবং এই চতুর্মুখ জৈন-মন্দিরটিই বোধ হয় ছিল পাহাড়পুর-মন্দিরের মূল অনুপ্রেরণা।

পোড়ামাটির ইটে, কাদার গাঁথুনীতে পাহাড়পুর-মন্দির তৈরি।

বহিঃপ্রাচীরের দেয়ালের স্কন্ধে কিছু কিছু অলংকরণ এবং অগণিত পোড়ামাটির ফলক ছাড়া

ঐশ্বর্য প্রচারের আর কোনও চেষ্টা নাই। মহাস্থানের গোকুল এবং গোবিন্দভিটার স্তূপেও

কিছু কিছু এই ধরনের অলংকরণ ও মৃৎফলক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরের ভিত্তিপ্রাচীরগাত্রে

প্রস্তরফলক।–নিদর্শনও খুব বেশি নেই।

এই সুবৃহৎ মন্দির একদিনে নির্মিত হয় নাই, বলাই বাহুল্য;

বহুদিনের অনবসর চেষ্টায় এত বড় মন্দির নির্মাণ সম্ভব। পরবর্তীকালে

নানা সময়ে নানা সংযোজনাও হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু

তৎসত্ত্বেও সমগ্র মন্দিরটির পরিকল্পনায় ও গঠনে এমন একটি সুসম সংহত সমগ্রতা আছে যে,

মনে হয় মন্দিরটি আগাগোড়া একই ভাবনা-কল্পনার

সৃষ্টি এবং মোটামুটি একই সময়ে নির্মিত। খুব সম্ভব, নরপতি

ধর্মপোলই ইহার পোষক এবং তাঁহারই রাজত্বকালে সোমপুরের এই মন্দির ও বিহার রচিত

হইয়াছিল। এই মন্দির ও বিহার প্রাচীন বাঙলার গৌরব।

বাংলাদেশের

স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে পাহাড়পুরের মন্দির শুধু আয়তনে বড় নয় এর সাথে ভারতের

নালন্দা মহাবিহারের তুলনা হতে

পারে৷ এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের ধর্মচর্চার কেন্দ্র ছিল৷

হিমালয়ের দক্ষিণে প্রকাণ্ড ‘সোমপুর বিহার’ সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে

একমাত্র খ্যাতি অর্জন করে। এখানকার স্থপতির এমন দুঃসাহসিক-অদম্য-উদ্ভাবনী চিন্তার স্মারক আরো দেখতে পাই মূর্তি ও

ভাস্কর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে।

প্রাগৈতিহাসিক

যুগ থেকে মূর্তি ও ভাস্কর্য বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গৌরব বহন করে চলেছে। মূর্তিবিদ্যার ইংরাজী নাম আইকনাগ্রাফি। একজন

প্ৰসিদ্ধ আইকনোগ্রাফিন্ট এক সভায় বলিয়াছেন যে, মূর্তিবিদ্যা

শিখিবার একমাত্র জায়গা বাংলা। বাস্তবিকই ভারতবর্ষের সবত্রই এখানকার ভাস্করেরা কাজ করত।

তাম্রাপত্ৰলেখ,

শিলালেখ বারেন্দ্ৰ কায়স্থাদিগের যেন একচেটিয়া হয়েছিল।

ভারতবর্ষের

অন্যান্য স্থানেও মূর্তি নির্মাণ হত তবে ভাস্কর্য

শিল্প বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশে খ্রিস্টপূর্ব ৩য়

শতকের ভাস্কর্যও আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে বোঝা যায় সুদূর অতীতকাল থেকে এখানে

ভাস্কর্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক পরিচয় উদঘাটনে এখানের

মূর্তি ও শিল্পকর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যদিও প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে এখানে

মূর্তিশিল্পের উদ্ভব ঘটে তবুও গুপ্ত যুগ, পাল যুগ এবং সেন শাসনামলে

মূর্তি নির্মাণকলা সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ পেয়েছিল।

ছ) জেনেছি যা জানিনা তার চেয়ে অধিক

বাংলার

নিজস্ব প্রাচীন ভাস্কর্যের বিপুল সম্ভার সম্বন্ধে খুব সামান্যই জেনেছি। দেখা গেছে, প্রাচীন

বাংলার ইতিহাসের অধিকাংশ উপাদান গুলির প্রকৃত পরিচয় জানা যাচ্ছে

না। যতই খনন করা হচ্ছে ততই যেন রহসের বাতাবরণে ঢেকে যাচ্ছে। এই কারণে

জানতে পারিনি তার চেয়ে বহুগুণ।

বিশেষ করে বিগত গত দশকে উৎখনন ও প্রত্ন বস্তুর আবিষ্কৃত হচ্ছে বেশি। আর প্রতি

নিয়ত যুক্ত হচ্ছে নতুন উপাদান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে মানুষ

প্রত্নতাত্ত্বিক জ্ঞানমনস্কতা বাড়ছে। পরিবর্তিত এই

পরিস্থিতিতে

আসছে

চাহিদা ও রুচির ক্ষেত্রে।

মহাস্থানে ভাসুবিহারের কথায় ধরা যাক। গত শতাব্দীর শুরু থেকে

এই স্থানটি খনন কাজ চলছে। এর অবস্থান, আকার, বিন্যাস সবই যেন রহস্যময়।

ঐতিহাসিকদের মতামত, প্রত্নতাত্ত্বিকদের

পর্যবেণ, গবেষকদের অনুসন্ধান সব কিছুই যেন এখানে এসে এক

জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে। উঁচু, এই আপাত ইটের

তৈরি বিচিত্র স্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে করতোয়া নদীর ক্ষীণধারার দিকে তাকিয়ে এর

নির্মাণসূচনার কোনো খেই পাওয়া যায় না। বরং বিশেষজ্ঞদের মতের বিভিন্নতার কারণে

বিভ্রান্তি আরো বাড়ে। এছাড়াও উয়ারী-বটেশ্বরে উল্টো পিড়ামিডের

আকৃতির একটি স্থাপত্য পাওয়া গেছে যার সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত কোন তথ্য জানা

যায়নি।

প্রাচীন

বাংলার নিউলিথিক ও মেসোলিথিক সময়কাল থেকে গড়ে উঠা সুপ্রাচীন বন্দর জনপদ তমলুক বা তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রকেতুগড়,

পান্ডুরাজার ঢিবি, বগুড়ার পুন্ড্রবর্ধন অঞ্চলের

মহাস্থানগড় ও তার নিকটবর্তী ভাসুবিহার, রাজশাহীর পাহাড়পুর

বা সোমপুর বিহার, কুমিল্লার ময়নামতি শালবন বিহার, দক্ষিণ ২৪–পরগণা, আটঘরা,

হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, বোরাল, বানগড়, মুর্শিদাবাদের

কর্ণসুবর্ণ, দামোদর নদীর তীরবর্তী পোখরানা, দিহার জান্তা, বর্ধমানের মঙ্গলকোট, ফারাক্কা, মালদহের জগজীবনপুর ইত্যাদি অঞ্চলে অসংখ্য

টেরাকোটা ভাস্কর্য, পোড়ামাটির নানা অলংকার, পটারি সহ ব্যবহার্য সামগ্রী প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে উঠে এসেছে।

বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্য

এবং স্থাপত্য আবহাওয়া ও কালের নিঃসঙ্গ অপরিচর্যায় ব্যাপকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও গত

হাজার বছরের হিসেবে অন্ততঃ ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে, গত দেড় দু’শ বছরের উৎখনন ও অনুসন্ধানে যে সংখ্যায় মিলেছে, আশ্চর্যজনকভাবে

তা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস রচনায়,

প্রাচীন ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য চাক্ষুষ সাক্ষী এবং উপাদান হিসেবে ব্যাপক

সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

আমাদের লোকশিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন মেলে মৃৎশিল্পে। এই শিল্পের প্রাচীনতম ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া

গেছে সিন্ধু সভ্যতার প্রতœতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে। .সূচি শিল্পের কথাও যদি বলি তাহলে সেখানেও

দেখবো ওই সিন্ধু সভ্যতায় আবিষ্কৃৃত মূর্তিতে সূচি শিল্পের নকশা করা পোশাকের নিদর্শন। খ্রিস্টপূর্ব দুই শতক থেকে খ্রিস্টীয় তিন শতক পর্যন্ত

বিশেষ করে শুঙ্গ ও কুশান শাসনযুগে সমগ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ও মধ্য ভারতজুড়ে পোড়ামাটির এক ধরনের

শিল্পশৈলী প্রচলিত ছিল।

বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে এবং পশ্চিমবঙ্গের তমলুক, চন্দ্রকেতুগড়, পোখরনা প্রভৃতি প্রত্ন অঞ্চলে এই ধারার ফলকচিত্র

পাওয়া গেছে, যাকে চিত্রকলার ভাষায়

বলা হয় রিলিফ ভাস্কর্য। এসব ফলক চিত্র ছাঁচে তৈরি করা হতো। ফলকগুলোতে মানুষ-মূর্তিই প্রাধান্য পেয়েছে। এসব মূর্তির

অধিকাংশই ছিল যৌবন প্রাপ্ত নর-নারী। মূর্তিগুলো নিরাভরণ ছিল না। শৈল্পিক-শৌকর্য প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর নিষ্ঠায়। গৃহসজ্জায়

মৃৎশিল্পের ব্যবহার বাঙালির সমাজ জীবন অনুসন্ধানে নতুন সূত্রের সন্ধান দিচ্ছে।

উল্লিখিত মৃৎশিল্প বা ফলকগুলো পর্যবেক্ষণের আগেই বাৎস্যায়নের কামসূত্র গ্রন্থটি

আবিষ্কৃত হয়েছিল।

ইতিহাস, নানা উপাদানে প্রাচীন

বাংলার অবয়ব, আয়তন ও পরিধি সম্পর্কে যে তথ্য দিচ্ছে তা সত্যিই বিস্ময় জাগায়। আমরা যে বৃহৎ

বাংলার কথা বলি,

তা মূলতঃ ভারতবর্ষেরই বাংলা। বাংলার যেমনি প্রাগৈতিহাসিক

যুগ রয়েছে,

তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক যুগও। তবে অখন্ড প্রাচীন ভারতের পূর্ব–পশ্চিম ও উত্তর ভারতের সাথে প্রাচীন বৃহৎ বাংলার যে সম্পর্ক লেনদেন, নৃতাত্ত্বিক,

সামাজিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্কের

পটভূমি,

তা সমগ্র ভারতের ইতিহাসের একটি অংশ। পোড়ামাটির ভাস্কর্য, ফলক নির্মাণ বাংলা তথা ভারতবর্ষে

বহু প্রাচীন কাল থেকেই চর্চিত হয়ে আসছে। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় এ সম্পর্কিত করণ-কৌশল, পদ্ধতি নিয়ে বেদ বা বেদপূর্ব শাস্ত্রকারগণ বিস্তারিত

কিছু লিখে রেখে যাননি।

আবহমান বাংলার লোকজশিল্প গভীর জীবনভেদী একটি চলমান স্রোত। তা নীরবে-নিভৃতে কারোর প্রতি দৃষ্টি বা মুখাপেক্ষী না হয়ে একমনে অন্তস্থিত

একটি নদীর ফল্গুধারার মতো স্রোতোস্বিনী হয়ে বয়ে যায় কালে কালে। এটি ওই দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি

ঋদ্ধিমান অবস্থানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আমাদের আবহমানকাল ধরে গড়ে ওঠা একটি গৌরবময় ও সমৃদ্ধ অতীত রয়েছে, আছে একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো।

জ) বিষ্ণুর রাক্ষস নগর ধ্বংস লীলা থামেনি আজো

ঋগ্বেদের তথ্য মতে বিষ্ণু বহু অসুর-রাক্ষস-দানিব নগর ধ্বংস

করেছে। আর এজন্য তিনি প্রশংসিত হচ্ছেন। আরা যারা তাকে সহায়তা করছে তাদের ধান-গোসম্পদ

দান করা হচ্ছে। দারুণভাবে

বিস্ময় আর হতাশার কথা, সেই নগর সভ্যতা আজকের হিসেবে প্রত্নস্থলগুলোয় এখন মাৎস্যন্যায় চলছে।

এ দেশের হাজার

বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গৌরবের গভীরতা সম্পর্কে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের

কাছে স্পষ্ট নয়। তারা সামান্যতম সচেতন বোধ করেন না। এই সুযোগে দেশে কতিপয় ক্ষমতাধর, নীতিহীন সুবিধাবাদী আর

লোভী মানুষের হাতে প্রত্নস্থল আর প্রত্নসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রাচীন

স্থাপত্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মন্দির স্থাপত্য। এ বিষয়ে কেউ

কারো কথা মানছে না। মাজারকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাবান ভাগীদার রাজনৈতিক নেতা আর

প্রশাসনের বিধায়করা ক্ষমতায় ও দাপটে সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করছেন, আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য

করে রাতের আঁধারে সংরক্ষিত প্রত্নস্থলে মাটি খুঁড়ছেন।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সূত্রে, সারা দেশে সাত হাজারেরও বেশি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে৷ কিন্তু এর মধ্যে

সংরক্ষণ করা হয়েছে মাত্র ১৭৬টি আর সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে মাত্র ৪৬২টি

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন৷ এ সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে দু'টি আবার বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ৷ আরো পাঁচটি নিদর্শন বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে

ইউনেস্কোর তালিকাভূক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে৷

প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশে

প্রত্নতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে৷ তার ভূমিকায় বলা হয়েছে, ‘‘বাংলাদেশ অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী৷ আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময়ে

এ দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী,

শাসক শ্রেণি গড়ে তোলে অসংখ্য ইমারত, নগর,

প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির,

মসজিদ, বিহার স্তূপ ও সমাধি

সৌধ৷ এ সব ঐতিহ্যের অধিকাংশই কালের গর্ভে বিলীন হলেও উল্লেখেযোগ্য সংখ্যক সংস্কৃতি

চিহ্ন এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজো টিকে আছে, যা

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে সমধিক পরিচিত৷''

ঝ) শেষ কথা

প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্যের সুসংবদ্ধ ইতিহাস বলার চেষ্টা করলাম। চার হাজার বছরেরও বেশি বয়সী ঐক্যবদ্ধ

জনসমাজ হিসেবে বাংলাদেশের বিচিত্র উপাদান একত্র

করে একটি সমগ্র রূপ ধরতে চেয়েছি। মৌলিক ও প্রধান উৎস মৃত্তিকাকে কেন্দ্র

করে আবর্তিত আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে অদ্ভুত উদাহরণ উয়ারীতে পেয়েছি।

সেখানকার মানুষ মাটিতে গর্তে করে বাস করত। আবিষ্কৃত

গর্ত-বসতিটি প্রায় ২ মিটার নিচে। মাটির নিচে ১২ ফুট উচ্চতায় চারটি দেয়াল এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

কাদামাটির গাঁথুনিতে স্থাপত্যটিতে বড় বড় ইট ব্যবহৃত হয়েছে। অক্ষত অবস্থায় পাওয়া

গেছে ইট বিছানো মেঝে। পোড়ামাটির টালি আবিস্কৃত হওয়ায় অনুমিত হয় এই স্থাপত্যটির ছাদ

টালি দ্বারা আবৃত ছিল। কিন্তু দরজা, জানালা

কিংবা নিচে নামার সিঁড়ি না থাকায় এর ব্যবহার জানা যায়নি।

বৃষ্টিবহুল বাংলার গর্ত বসতি কতটুকু

সম্ভব, এ নিয়ে প্রশ্ন

উঠলেও এমন গর্তজীবি মানুষের ভাস্কর্য-সমূহের

মধ্যে নেকড়ে ও ঘোড়া দুটি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। দুটি ভাস্কর্যই উদ্ধত। উয়ারীতে প্রাপ্ত প্রাণীজ ভাস্কর্য সেকালের সাহসী জাতীর ইঙ্গিত দেয়। বলে দেয় প্রাচীন বাংলার স্থপতিগণ প্রস্তর ভাস্কর্য

তক্ষণে অসাধারণ দক্ষতা দেখালেও উপাদানজনিত কারণে স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাচীন

বাস্তুশাস্ত্রে বর্ণিত নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা হিসেবে পোড়া ইটের মাধ্যমে

উঁচুশীর্ষ রেখ দেউল নির্মাণ করতে গিয়ে বার বার গণ্ডির কাছে ভেঙ্গে যেতে দেখেছেন।

পোড়া ইট দিয়ে অভ্রভেদি

চূড়ার কোনো দেব-দেউল

নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাংলার স্থপতি

তথা ভাস্কর ফিরে গেছেন মৃত্তিকার কাছে। তার ভাবাবেগের সাথে যুক্ত হয়েছে শিল্পমনস্বিতা।

পরবর্তী সময়ে নতুন নতুন স্থাপত্যরীতির উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন তারা, সংযোজন করেছেন নতুন নতুন স্থাপত্য কৌশল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের

মতো প্রাচীন বাংলাতেও স্থাপত্যের সাথে অধ্যাত্ম্যচিন্তার এক ধরনের সম্পর্ক লক্ষ করা

যায়।

ময় দানবের ময়মত শাস্ত্রের মুগ্ধ হয়ে- (কাশীদাসী মহাভারত ০২.সভাপর্ব্ব)

লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ দ্বিজে দিল দান।

ময়দানবের বহু করিল সম্মান।।

সাজেদুর রহমান

গণমাধ্যম কর্মী

০১৯১২০৭৮৫৯৩

sajedurrahmanvp@gmail.com

Comments